Я не очень хорошо помню начало учебного года в восьмом классе, в 1938 году. Эти впечатления оттеснены значительно более острыми – арестами сначала отца, потом матери. Одно из самых страшных воспоминаний – 9-е окно на Кузнецком, 24.

Это было единственное место, где можно было что-то узнать об арестованных. Отстояв (при любой погоде) многочасовую очередь во дворе, ты попадал в каморку, в одной из стенок которой находилось маленькое окошечко на довольно большой (во всяком случае для меня, мальчишки небольшого роста) высоте. Когда окошечко открывалось, ты видел кусок неприятной физиономии в пенсне, напоминавшей мне Лаврентия Берия, тогда еще не наркома внутренних дел (но уже автора первого многостраничного дифирамба Сталину «К истории большевистских организаций в Закавказье»). Ты называл фамилию, окно захлопывалось, а ты опять смотрел на закрытое окно и ждал — всегда казалось, что очень долго. Потом окно открывалось снова и теоретически ты должен были услышать информацию о близком человеке: мог услышать или название тюрьмы, или «сведений нет», или что-то нечленораздельное. Окно захлопывалось опять. Чтобы переспросить то, чего ты не понял или не расслышал, нужно было приходить на следующий день.

Многие десятилетия я ждал, когда кто-нибудь очень талантливый расскажет об этом так, чтобы и современники, и потомки прочувствовали, что это такое — эти очереди, окошки и справки. Дождался — Анна Ахматова написала «Реквием» – других слов не надо.

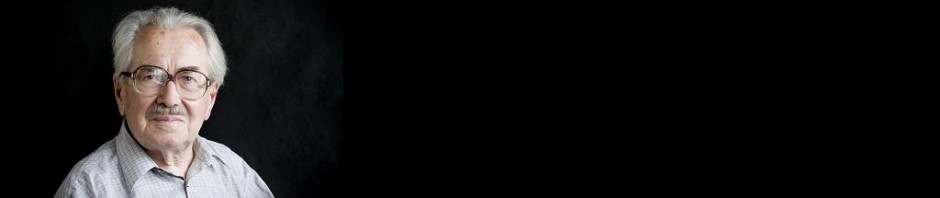

Осенью 1939 года в школе появился новый учитель истории – Павел Артурович Дуковский. Ему было 43 года. Он был беспартийный, жил одиноко, с женой и дочерью расстался. Всегда в черном пиджаке, немного сутулый, с большой, несколько вытянутой бритой головой. Очень выдержанный, никогда не повышал голоса. Обращался к ученикам только на Вы. И был очень требователен. Сегодня я бы назвал это требовательностью к дисциплине труда.

Эта требовательность начиналась с мелочей – когда дежурный, вешая карту, залезал на стул, учитель просил его на этом стуле посидеть и поерзать; состояние мозгов лохматой девчонки сопоставлялось с состоянием ее прически; оторванная пуговица не оставалась без замечания. Серьезнее было то, что при отсутствии дневника и тетради ученик не допускался к ответу на уроке, что для положительной отметки содержание тетради по хронологии (от Рюрика до изучаемого времени) нужно было знать наизусть. Но и это я отношу к разряду требований к «внешнему виду».

В то время наука история была столь переменчивой, что учебников у нас не было – они не успевали за очередным директивным истолкованием. По существу, была полулекционная система обучения. В лекциях Павел Артурович диктовал фактический материал. Анализ этого материала протекал при активном участии ребят, многочисленных «почему?», «зачем?», «кому это выгодно?». Причем весь анализ проводился строго с позиций исторического материализма, классовой борьбы, все мы (включая, как я думаю, и Павла Артуровича) были достаточно правоверными марксистами.

В то время наука история была столь переменчивой, что учебников у нас не было – они не успевали за очередным директивным истолкованием. По существу, была полулекционная система обучения. В лекциях Павел Артурович диктовал фактический материал. Анализ этого материала протекал при активном участии ребят, многочисленных «почему?», «зачем?», «кому это выгодно?». Причем весь анализ проводился строго с позиций исторического материализма, классовой борьбы, все мы (включая, как я думаю, и Павла Артуровича) были достаточно правоверными марксистами.

При ответах на уроках оказывалось недостаточным просто выучить заданный материал, необходимо было понять сущность исторического процесса, ответить на те самые «как?» и «почему?», а не только «что?» и «кто?».

Для некоторых учеников требования Павла Артуровича оказались слишком суровыми, число двоек выросло, кое-кто из отличников расстался со своим статусом, а показатели успеваемости испортились. Другая часть относилась с восторгом и к урокам истории, и к самому Павлу Артуровичу , и к его методике, и к его требованиям. Может, были и равнодушные, но думаю, что эта часть была очень малой.

Одно было совершенно очевидным: нас приучали размышлять, обдумывать, мыслить, каждый урок истории сопровождался уроком неформальной логики.